BLOG

#本棚

2019.7.9

国が「成長」ではなく「成熟」に向かうのはそんなに悪い話ではない

国のあり方を考え直す 波頭亮さんの2010年の著書「成熟日本への進路」を読んでの読書メモです。 日本の場合、多くの人の頭の中で、311の前後で国の根幹に関する考え方が大きく変化をしています。なので、2010年当時の状況と... more

-

2019.6.6

般若心経から考える「まともな大人」像

ティック・ナット・ハンの般若心経 今回は、ベトナム出身の禅僧で、アメリカとフランスを中心に活動するティック・ナット・ハンによる「般若心経」の読書メモ。とても示唆深い新訳で般若心経を解説してくれています。 個人的に、人はど... more

-

2019.5.28

組織開発における「ドリルの穴」問題

「ドリルの穴」との距離感 「チームコーチング」ピーター・ホーキンズ著の読書メモ。 「ドリルを買う人が欲しいのは、ドリルではなくて「穴」である」は、マーケティングを学ぶと必ず教わるT・レビット博士の著書の一節です。 人と組... more

-

2019.5.22

要するに、戦略とは何なのか?

神戸大学三品先生の「経営戦略を問い直す」を読んでの読書メモです。5章立ての新書ですが、章の名前が「1.誤診」「2.核心」「3.所在」「4.人材」「5.修練」と漢字2文字。渋い本でした。 戦略とは何か? 仮に、あなたの会社... more

-

2019.5.10

「フォロワー視点」の無いリーダーシップは機能しない

「フォロワーが語るリーダーシップ」小野善生著 を読んでの読書メモです。 巷のリーダシップ論は正しいのか? 「リーダーシップ」は組織行動の中で非常に関心の高いテーマで、本屋に行くと多くのリーダーシップ本を目にします。 「リ... more

-

2019.5.2

使う言葉で思考の質は変わる

サピア=ウォーフの仮説は正しいのか? 慶応SFCの今井むつみ先生の著書「ことばと思考」の読書メモです。 「人の思考は言語と切り離せないものである」というサピア=ウォーフの仮説について、その後の実験心理学の検証を分かりやす... more

-

2019.4.30

企業人もメンタルトレーニングの技術を学ぶべき

心の状態が勝敗に繋がるスポーツの世界 ちょっと古い本ですが、メンタルトレーニングの古典、ジョン・セイヤーとクリストファー・コノリーの「スポーティング・ボディマインド」の読後メモ。1984年出版の古い本ですが、彼らのアプロ... more

-

2019.4.29

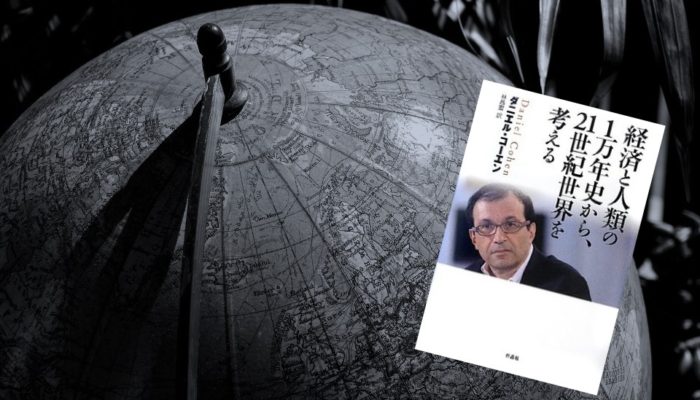

現代の当たり前は次世代では通用しない

現代の「常識」は正しいか? ダニエル・コーエンの「経済と人類の一万年史から、21世紀世界を考える」を読んでのまとめです。これは良書だった。 私たちには「これが常識だよね」と自然と感じる感覚があります。そして、常識に反する... more

-

2016.7.1

すべての人は「間抜け」である

■間抜けとは何か? ちょっと前ですが、ビートたけしさんの「間抜けの構造」を読みました。本を読んでの読書メモ。 「間抜け」の語源は「間」が悪いということなんですね。 テンポが悪い、拍子抜けする、というところから転じて「あの... more