Blog

仕事確認の2つのパターン

仕事の中で「これで良いですか?」とか「確認頂けると助かります」と、内容確認を求められることがありますね。この時、内容確認する人には2パターンあるように思います。すなわち、①内容をより良くするためにフィードバックを求める人と、②許可を欲しがる人。

①の人は明確で、「自分はこう思っていて、こう作ってみたんですが、○○のあたりがもう少し良く出来るような気がしてるんです。客観的に見てみてどう感じます?」と相手の頭を使おうとします。

一方で、②の人は「こちらの内容はこれで良いでしょうか?」としか言わず、「え、、、もしかして最初から最後まで細かく見てOKかそうでないかを判断してくれと言っている?」と感じさせます。リスクヘッジをしたいのかな?とも思ってしまいます。

厳しい職場では、①の人のことを仕事が出来る人、②の人のことを仕事が出来ない人、とラベル付けしているように思います。

なにゆえに「許可」を求めるのか?

自己効力感という概念は、カナダの心理学者アルバート・バンデューラが提唱した概念です。自己効力感が高いほど、より高い目標を設定し挑戦します。また、たとえ失敗したとしても「それは自分の努力が不十分であったのだ」または「状況が不利であったのだ」と考え、自分の能力を疑いません。

どうも、冒頭の仕事の確認の仕方の2つのパターンを見ていると、人から許可を貰おうとする②のパターンは、自己効力感の低さと因果関係があるように感じます。

つまり、②のパターンの時はどうしても「自分は出来る!」と思えない。だから、人から「それで大丈夫」と言ってほしい。そんな認知構造が許可取りという行動の背後にあるように思います。

日本は組織内に自己効力感の低い人が多い

色々な組織で仕事をして、多様な人とやり取りをしていると、①のパターンの人は少数派で②のパターンの人が圧倒的に多数派な印象があります。あまりにも多いので、ちょっと調べてみたら平成25年の内閣府の調査(「我が国と諸外国の若者の意識に関する調査」)というものがありました。

これは、日本と韓国・アメリカ・英国・ドイツ・フランス・スウェーデンの7か国の13歳~29歳までの男女を対象とした調査で、当該年代の意識差を調査しています。この調査自体は主に自尊感情(=自分自身の価値と能力に対する感情/評価)に関わる調査で、自尊感情と自己効力感は違う概念ではありますが、幾つか関係しそうな質問項目も含まれています。

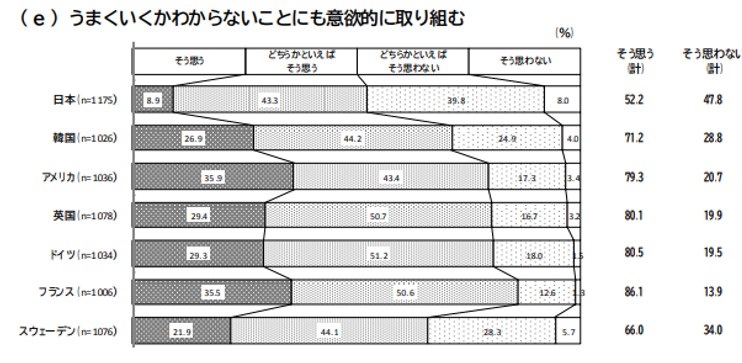

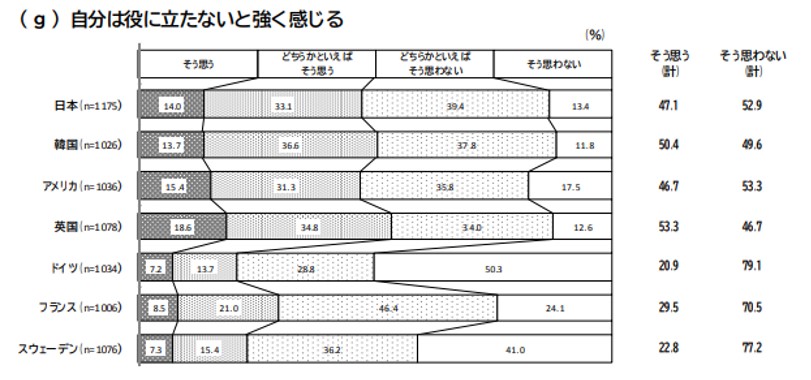

日本における自己効力感尺度の作成過程(坂野ら1986)で見られた因子(行動の積極性・失敗に対する不安・能力の社会的位置づけ)と照らし合わせると、「うまくいくかわからないことにも意欲的に取り組む」や「自分は役に立たないと強く感じる」は「自己効力感」の構成因子の一部と見えます。その項目の調査結果が下記。

「うまくいくかわからないことにも意欲的に取り組む」に関しては、「そう思わない」割合が47.8%で7か国中1番目高く、「自分は役に立たないと強く感じる」割合は47.1%で英国・韓国に次いで3番目の値となっています。

統計的に差があるかどうかは見てませんが、極端に突出して低いわけではないにしても、日本の当該年代の自己効力感は低めなのかな、という絵姿が透けて見えます。そして、組織の中を観察していると、これは何も若者層だけに留まらず、中年以上でも似たような傾向なのではないかとも思います。

約半数の人が自己効力感が低い部類に入る、というのが日本の自己効力感の傾向なのかもしれません。

自己効力感の低さを放置すると組織は弱体化する

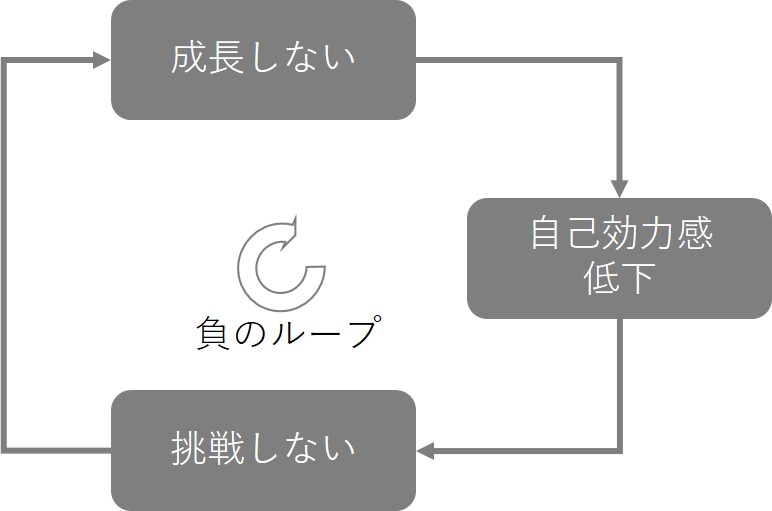

組織内の個々人の自己効力の低さは、組織の弱体化に繋がりかねません。というのも、仕事における自己効力感の低さは、職業人としての成長を阻害し、更に自己効力感を低下させる負のサイクルになりかねないからです。

これは、理屈上は永久に続く負のループなので、組織の中の自己効力感の低さを放置すれば、人は成長せず組織の至るところで機能不全が起こりかねません。

組織のマネジメントと話をしていると、「自立的に考えて行動しない」「挑戦しない」「覇気がない」「やる気がない」と言った組織メンバーへの評価を聞くことが非常に多くあります。その根本には自己効力感の低さがある可能性があり、この根本原因に手を付けない限り、組織の弱体化は止まらないのではないか、と思います。

「自己責任」で済ましてはいけない

では、どうすれば組織内の自己効力感の低さに対処できるのか。

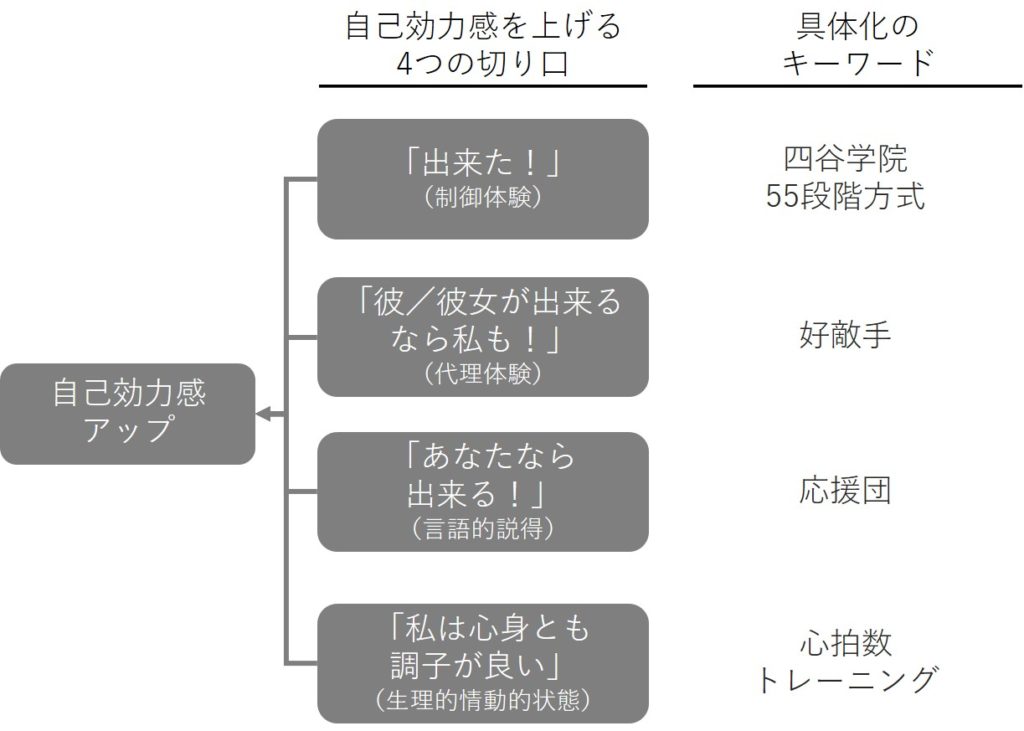

バンデューラは自己効力感の認識に影響を与える4つの情報源をあげています。すなわち、①制御体験、②代理体験、③言語的説得、④生理的情動的状態の4つです。

私は、ここで大切なのは「自己効力感問題は自己責任では解決しない」ということだと思います。「彼/彼女が出来るなら私も!」という②代理体験、「あなたなら出来る!」という③言語説得は、そもそも1人では成立しません。また、「出来た!」という状況を作り出す①制御体験、「私は心身とも調子が良い」と感じさせる④生理的情動的状態も、人と環境とのインタラクションの中で行われることです。

だから、組織の中で、ある人が自己効力感が低い状態で居たとしたら、それはその人の自己責任と言い切ることは出来ず、組織責任でもあると考えた方が良いということです。これは決して甘やかすということではなく、組織には組織として「人が自己効力感を上げやすくする環境」を整える責任があり、その環境の中で、個人としてどう自分を律していくかは、本人の責任(=自己責任)ということなのだと思います。

自己効力感は、そうした個人と組織の双方の責任の中ではぐくまれるものであり、もし組織を強くしたいと思うのであれば、組織側は組織としての責任を全うするべきだと思います。

組織の自己効力感を高める4つのアプローチ

バンデューラの4つの情報源をヒントに、具体的にどのように組織内の自己効力感を高めていくのか。私は、下記の4つの切り口があり得ると思っています。

①四谷学院55段階方式|「出来た!」という制御体験を作る

東京以外の人にはわかりにくいかもしれませんが、大学受験予備校で四谷学院という学校があります。ここは「55段階個別指導」というシステムを売りにしています。学習ステップを細かく分け、それを段階的に習得していくことで高い目標に到達するという考え方です。

このようなスモールステップの設定は、「出来た!」という制御体験を重ねる上では有効と思います。どんなにチャレンジングな仕事も分解すれば解決可能な小課題に分割されます。その1つ1つを行う→成功させる、というプロセスを多く積むことによって自己効力感は上がっていきます。

この際、仕事をどのようにスモールステップに分割するかは、経験者がサポートすべき所です。経験者のスーパーバイズの元、スモールステップでの成功を積ませられるよう組織は仕事のデザインをしていくことが必要です。

②好敵手|「彼/彼女が出来るなら私も!」という代理経験を作る

人は誰しも自分と近い人には親近感を覚えやすく注目します。同期や同年代などの組織内における似たような人たちを集めたサブグループの中で、どのような挑戦があったのか。それによってどんな成果が生まれたのか。そうした組織の知識を組織内で循環させることは「彼/彼女が出来るなら私も!」という代理経験の誘発機会を高めます。

自分とは全く異なる誰かの事例ではなく、等身大の近しい人のちょっとしたチャレンジを見て学ぶことは自己効力感アップに繋がります。

③応援団|「あなたなら出来る!」という言語的説得を行う

応援、特に厳しい状況において誰かから応援されるということは大きな力になります。欧州のサッカーリーグでは、ホームで試合をする時は統計的に有意に負けない確率が上がるそうです。もちろん、移動時間や慣れ親しんだスタジアムだからと言った要素はありますが、それだけでは説明できないホームでの強さがあり、それはサポーターによる応援だと言われています。

企業組織の組織としての自己効力感が低い場合は、明示的に「部下や周囲を応援すること」をメンバー全員の役割と定義するのも手だと思います。昨今はチャット等の手軽なコミュニケーションツールが主流になっていることもあって、人を応援することのテクノロジー的なハードルは下がっています。組織の中で応援し、応援される関係性を作ることで組織全体としての自己効力感は上がる可能性があります。

④心拍数トレーニング|生理的情動的状態を整える取り組みをする

これは、私自身の経験なのですが、私は「心拍数トレーニング」という概念を2009年に会社の研修で学びました。当時、UKに赴任をしていたのですが、社の全員が参加する研修で、郊外のホテルで食事の仕方やトレーニングの仕方を学ぶという機会がありました。

当時、日本で研修と言ったら、座学のビジネス研修しかない状況下で、食事の仕方やトレーニングの仕方だけを学ぶ研修が非常に新鮮だったのを思い出します。「心拍数トレーニング」というキーワードで私がお伝えしたいことは、社員の心身に資する学習機会を組織がメンバーに提供することは組織戦略上有用な可能性があるということです。

こうした、社員の心身に資する学習機会は、一見業務には関係ないように見えますが、実際には自己効力感の向上を経て業務に関係してきます。心身が不健全な状態ではモチベーション高く仕事に打ち込むことはできません。また、頭も働かず生産性も上がりません。

そこまで会社が面倒みる必要無いというのが一般的な考え方だと思いますが、もし組織として自己効力感を上げたいのであれば、これは十分に有効なアプローチの一つだと言えます。

参考文献

「激動社会の中の自己効力」アルバート・バンデューラ他

「平成25年度 我が国と諸外国の若者の意識に関する調査」内閣府

「一般性セルフ・エフィカシー尺度作成の試み」板野雄二・東条光彦1986行動療法研究 第12巻1号p73-82

著者プロフィール

渡邉 寧YASUSHI WATANABE

慶応義塾大学文学部/政策・メディア研究科卒業後、ソニー株式会社に入社。7年に渡りマーケティングに従事。約3年の英国赴任を経てボストン・コンサルティング・グループに入社。メーカー、公共サービス、金融など、幅広い業界のプロジェクトに4年間従事。2014年に独立。2025年に京都大学大学院人間・環境学研究科にて博士号取得。専門は文化心理学、組織行動。最近の研究テーマはAIの社会実装 × 職場の幸福感 × 文化の違い。 経歴と研究実績はこちら。

関連ブログ Related Blog

2020.6.17

日本人は褒めると伸びない?フィードバックと日本的雇用の深い関係

日本人は褒めるのが下手である ちょっと前に、ある大手日本企業クライアントのグローバル人事担当の方と話をしている時に、「うちの日本人管理職は人を褒めるのが本当に下手で・・・」という話を聞きました。外国人メンバーをマネジメン... more

コラム組織デザインを考える自己効力感とモチベーションを上げる

2022.8.12

会社の高すぎる権力格差が、個人の気力を阻害する?

日系大企業は権力格差が高め? 権力格差という文化の次元があります。これは権力を持っていない弱い人達が、権力の不平等な分布に関してどのように考えているかという文化差を示す次元です。 権力格差が高い場合は、「権力が不平等なの... more

2019.5.28

組織開発における「ドリルの穴」問題

「ドリルの穴」との距離感 「チームコーチング」ピーター・ホーキンズ著の読書メモ。 「ドリルを買う人が欲しいのは、ドリルではなくて「穴」である」は、マーケティングを学ぶと必ず教わるT・レビット博士の著書の一節です。 人と組... more